&

農地が売れない5つの理由

農地が宅地のように簡単に売れない最大の理由は、国の法律によって売買が厳しく制限されているからです。

国は日本の食料自給率を守るために、農地法という法律で「農地を勝手に売ったり、別の用途に使ったりしてはいけない」と定めています。

ここでは、農地が売れない具体的な理由を5つに分けて解説しましょう。

農地を売るには許可が必要

農地の売買は、他の不動産取引のように売主と買主の合意だけでは成立しません。

必ず農業委員会などの公的な許可が必要です。

日本にとって農地は単なる土地ではなく、国民の食料を生産するための貴重な資源です。

そのため、農地法という法律によって「優良な農地を減らさない」「耕作目的以外での農地の取得を規制する」保護方針が貫かれています。

もし許可を受けずに売買契約を結んでも、その契約は無効となり、所有権の移転登記もできません。

農地を売るには、以下の2つの法的なハードルを越える必要があるのです。

農地は原則、農業従事者にしか売れない

農地法上、農地は原則として農業従事者にしか売却できません。

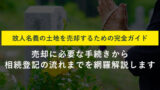

さらに、買い手は以下の要件を満たす必要があります。

- 全部効率利用要件:取得する農地を含め、所有するすべての農地を効率的に耕作すること

- 農作業常時従事要件:原則として年間150日以上、必要な農作業に従事すること

- 地域との調和要件:周辺の農地利用に悪影響を与えないこと

つまり、「週末だけ趣味で農業をしたい」会社員や、「とりあえず土地を持っておきたい」投資家が買い手候補になっても、まず許可は下りません。

買い手が「農業を生業として本気で続ける人」に限定されるため、一般的な不動産市場に出しても買い手がほとんど見つからないのが現状です。

農地売買は完全に自由化されていない

2023年(令和5年)4月の農地法改正により、農地の売買規制は一部緩和されましたが、誰でも自由に買えるようになったわけではありません。

たしかに、法改正によって農地を取得する際の「下限面積要件(原則50アール以上)」が撤廃されたことで、小さな農地でも取得が可能になり、新規就農のハードルは下がっています。

引用元:農林水産省「改正農地法の概要」

しかし、前述した「すべての農地を効率よく使う」「地域と調和する」といった厳格な要件は残されています。

企業が農地を「所有」するための要件も依然として厳しく、基本的には農地所有適格法人でなければ認められません。

制度が多少変わっても農地売買の完全自由化には至っていないため、売り手が見つかりにくい状況が続いているのです。

農地売買がどのように自由化されたのか、以下の記事で解説しているのでこちらも参考にしてください。

農地以外への転用許可が下りにくい

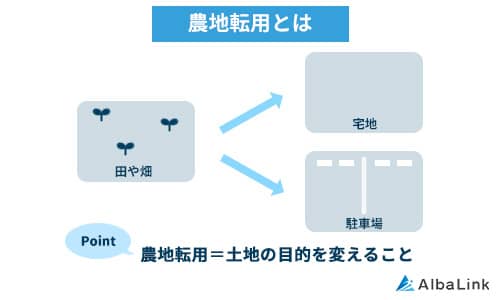

農地を売るために、宅地や駐車場など、農地以外の用途に変更(農地転用※)して売却する方法もありますが、農地転用の許可を得るのは大変困難です。

農地を住宅や駐車場、資材置き場など農地以外のものに変える手続きのこと。

農地転用する場合は、農業委員会へ申請して都道府県知事(または農林水産大臣)の許可を得なければならず、農地が国の定める厳格な審査基準を満たしていなければ、転用許可は下りません。

農地転用する場合は、農業委員会へ申請して都道府県知事(または農林水産大臣)の許可を得なければならず、農地が国の定める厳格な審査基準を満たしていなければ、転用許可は下りません。

審査基準は以下の2種類です。

農地転用の手順については、以下の記事で詳しく解説しています。

【立地基準】農地区分によって転用難易度が異なる

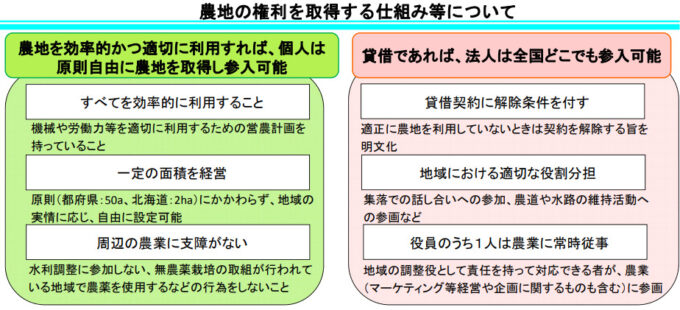

農地転用には「立地基準」と「一般基準」の2つの基準があり、まず「立地基準」で農地の優良性や周辺の土地利用状況が審査されます。

転用予定の農地は、営農条件や市街化の傾向に応じて、以下の5つの区分に分けられています。

| 農地区分 | 説明 | 農地転用の難易度 |

|---|---|---|

| 農用地区域内農地(青地) | ・市町村の農業振興地域内に指定された、農業利用を最優先する農地。 ・高い生産性を持つエリア。 | 不許可(農地転用は原則不可) |

| 甲種農地 | ・農用地区域以外で、良好な農地条件を備え、市街化の影響を受けにくく生産力の高い農地。 | 原則として不許可(特に厳しい) |

| 第二種農地 | ・市街地に近く、将来的な市街化の可能性がある農地。 | 条件付きで許可(市街地の状況で判断) |

| 第三種農地 | ・市街地内または市街化が著しい地域の農地。 ・周辺に住宅や商業施設が多い。 | 許可されやすい(転用が容易) |

| 市街化区域農地 | ・都市計画法の市街化区域内の農地。 ・原則として宅地利用が想定されるエリア。 | 許可されやすい(許可不要で転用できるケースも) |

参照元:農林水産省「振興地域制度、農地転用許可制度等について」

転用難易度が最も高いのは、農業振興地域内※にある優良な農地「農用地区域内」の農地です。

農業の総合的な振興を図るべき地域として指定された区域のこと。

農用地区域、甲種農地では、よほどの公益性がなければ転用許可は下りません。

一方で、市街地や都市化された区域内の「第3種農地」や、市街地化が進む「第2種農地」については、比較的転用が容易です。

あなたの農地がどの区分に該当するかは、農業委員会で確認できます。

大まかな農地区分なら「eMAFF農地ナビ」で調べることも可能です。

【一般基準】用途の確実性と周辺への影響を厳格に審査される

立地基準をクリアしても、次に「一般基準」による審査があり、転用計画の内容自体について、以下の観点から厳格に審査されます。

転用事業の確実性:事業を遂行するための資金や信用が十分にあるか、他法令による許認可(開発許可など)の見込みがあるか。

周辺農地への影響:土砂の流出や崩壊、排水施設の機能低下、農作業に支障をきたす恐れがないか。

転用面積の適正性:転用目的から見て、申請面積が必要最小限の規模であるか。

つまり、「いずれ売却するからとりあえず転用したい」「なんとなく家を建てたい」だけでは、転用事業実現の確実性がないとみなされ、許可は下りません。

あなたの農地が優良農地であればあるほど、行政は農業利用以外の転用を簡単には認めないという厳しい姿勢を示しています。

土地改良区域や水利権による制限を受ける

農地が「土地改良区域」に指定されている場合も、売却が難しくなります。

土地改良区域とは、農業用水路や排水路、農道などの農業用インフラを整備・管理するために、土地改良区(水土里ネット)という団体が管理している区域のことです。

この区域内の農地を転用して農業をやめる場合、農地転用許可申請とは別に、土地改良区からの「地区除外」手続きと「決済金」の支払いが必要です。

決済金は、これまで整備に使われてきた事業費や、将来的な施設の維持管理費の一部を、地区から抜ける代わりに一括精算する目的で支払うものです。

また、農地を転用すると、周辺の農地に農業用水を供給する「水利権」に影響を及ぼす恐れがあることから、関係する水利組合などから転用の同意を得なければならない場合もあります。

こうした取得難易度の高さから、一般の買い手に敬遠されてしまうのです。

農業人口が減り高齢化も進んでいる

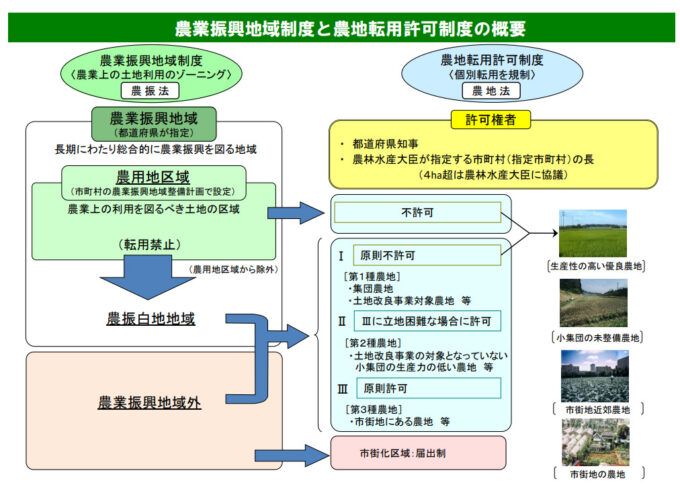

農地の買い手である農業従事者の人口が減少し、高齢化が進んでいることも、農地が売れない大きな要因です。

農林水産省の統計によると、農業の担い手である基幹的農業従事者(主に「自営の農業」を本業として行っている人)の数は、2005年の224.1万人から2023年には116.4万人と、約48%も減少していることがわかります。

農家の平均年齢も68歳を超えており、農業を廃業する人も増え、使われない農地が多く売りに出されている状況です。

農地の需要が減る中、供給量だけが増大し、特に生産性の低い小さな農地や条件の悪い農地は、事実上「買い手ゼロ」の状態です。

地方や過疎地の土地需要が下がっている

農地の多くは、地方や郊外に所在します。

こうした地域では、そもそも土地の需要自体が急速に落ち込んでいることも、農地が売れない大きな理由の一つです。

農地が点在する地方では人口減少と過疎化が進んでいます。

そのため、利便性の高い市街地の宅地と異なり、農地を転用して宅地にしたとしても、家を建てて住む人がいないのが現実です。

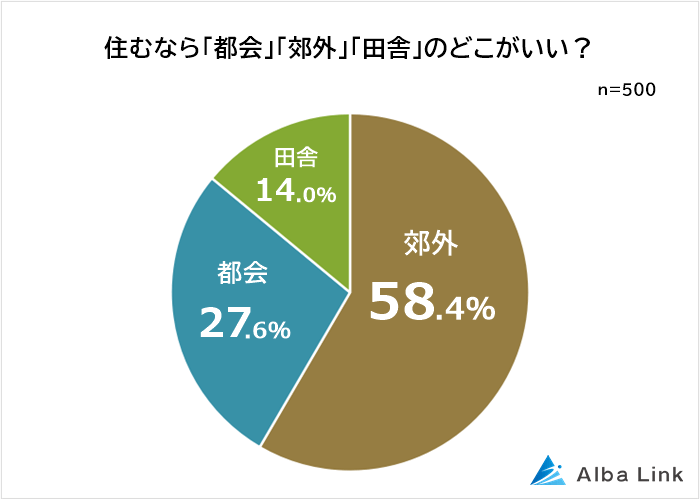

実際、弊社が実施したアンケートでも、住むなら「都会」「郊外」「田舎」のどこがいいか尋ねたところ、以下のような集計結果が出ています。

さらに、郊外に住みたい理由の上位3つが「バランスが良くて住みやすい」「交通の便が良い」「買い物に困らない」であることから、生活の便が良い環境に住みたい人が多いことがわかります。

加えて、地方には道路や上下水道などの生活インフラが未整備な土地が多いことも、地方の土地が利用価値が低いと見なされ敬遠される要因です。

結果として、買い手が付かない「負動産」化が進み、売却価格を大幅に下げても引き取り手が見つからない状況に陥っています。

なお、当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、売れない田舎の土地の買取実績が豊富な不動産買取業者です。

農地の買取にも対応しておりますので、田舎の農地を今すぐ手放したい方は、お気軽にご相談ください。

以下の記事では、田舎の土地が売れない理由と売却する方法を解説しているので、参考にしてください。

売れない農地を売却する2つの方法と流れ

農地を売却する方法には以下の2種類があり、それぞれ必要な手続きと手順が異なります。

手順を誤ると法律違反で処罰の対象となることもあるので、しっかり押さえておきましょう。

なお、農業委員会での具体的な手続きについては以下の記事で詳しく解説しています。

農地のまま売却する(農地法第3条の許可)

農地を耕作目的で別の農業従事者に売却する場合、農業委員会の許可(農地法第3条の許可)を受ける前に、買主と条件付きで売買契約を締結します。

基本的な流れは以下の通りです。

- 買い手を探す

農業委員会や農協(JA)に相談し、買い手候補を紹介してもらうケースが多い - 売買契約の締結

買い手が見つかり次第、農地法第3条の許可を条件とする停止条件付き※で売買契約を結ぶ - 農地法第3条の許可申請

農業委員会に許可申請書を提出する - 決済・所有権移転登記

農地法第3条許可が下りた後、売買代金の決済と所有権移転登記を行う

将来の不確実な事実が成就した場合に初めて契約の法的効力が発生する契約のこと。

条件が成就しなかった場合は契約が白紙に戻る。

また、前述のように「原則として農作業に常時従事する」などの厳しい要件によって買い手が限定されるため、自力で一般市場に出してもほぼ売れません。

売却を成功させるには、以下のような農業コミュニティ内の買い手を探すことがポイントです。

農業委員会に相談:

行政として、地域農業の担い手不足解消のために、積極的に農地のあっせんを行っています。

農業協同組合(JA)に相談:

地域農業に密着しているため、農地の利用拡大を希望する農家を紹介してくれる可能性があります。

近隣の農家に声をかける:

隣接農地の所有者など、農地を借りている、もしくは規模拡大を検討している農家が最も有力な買い手候補です。

隣地でなくても車で30分程度の距離までなら、許容範囲内と考えて良いでしょう。

農地を宅地に転用して売却する(農地法第5条の許可)

農地を農地以外の用途に変更して売却する場合、農地法第5条の許可を得る以外に造成工事や地目変更も必要となるため、農地のまま売却するよりも手続きが複雑です。

主な流れを確認しましょう。

- 停止条件特約付売買契約の締結

買い手と停止条件付売買契約を締結します。 - 転用許可申請

買い手と共同で、農業委員会を経由して都道府県知事(または農林水産大臣)へ農地法第5条の許可申請を行います。

この申請には、転用計画の具体的な内容を証明する多数の書類が必要です。 - 仮登記

許可申請中に、買い手が融資を受けるために、売買予約の仮登記を行うケースがあります。

正式な所有権移転登記は、転用許可が下りてから行います。 - 転用のための造成工事

転用許可が下りた後、買い手が農地から宅地などへ土地の形質を変更する工事を行います。 - 地目変更登記

造成工事が完了したら、直ちに地目変更登記を行います。 - 正式な所有権移転登記・決済

地目が農地から宅地などに変わったのを確認した後、正式に所有権移転登記を行い、決済するのが一般的な流れです。

農地転用をして売却する場合は、売買契約時に「農地法第5条の転用許可が得られた場合のみ、この契約は効力を生じる」という停止条件特約を必ず付けなければなりません。

この特約がないと、無許可売買として契約全体が無効になるリスクがあるためです。

また、農地のまま売却する場合と異なり、宅地等の造成が完了しないと地目変更登記ができないといった縛りもあるため、手続きの順序とタイミングを誤らないよう留意しなければなりません。

行政書士や司法書士といった専門家と連携して進めることが不可欠です。

なお、当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は行政書士や司法書士と連携しているため、農地の宅地への転用から売却までの手続きを一貫してサポート可能です。

農地転用・売却の手続きがわからずお困りの方は、一度弊社までご相談ください。

>>【農地転用から売却までワンストップ!】無料の相談・査定はこちら

農地転用して売却する際の流れと注意点は、以下の記事で解説しているので参考にしてください。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

農地が売れないときの9つの対処法

農地が売れない状態を放置すると、固定資産税や管理の手間だけが残る「負動産」化が進み、処分がさらに困難になります。

売却以外の選択肢も含めて、以下の中からご自身の農地の状況に合わせた最適な対処法を検討しましょう。

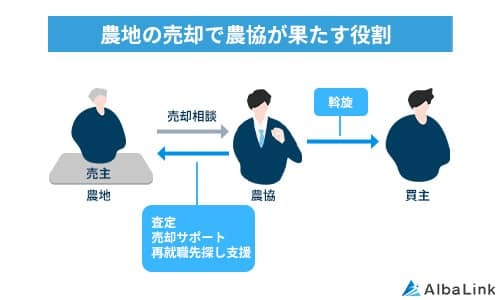

農協に買い手を探してもらう

農地の売却に特化した強いネットワークを持つのが、地域に根差した農業協同組合(JA)です。

農協は地域の農業従事者や農業法人の持つ「規模を拡大したい」ニーズを把握しているため、有力な買い手候補をあっせんしてもらえることがあります。

農協は地域の農業従事者や農業法人の持つ「規模を拡大したい」ニーズを把握しているため、有力な買い手候補をあっせんしてもらえることがあります。

農協に相談すると、買い手探しだけでなく農地法第3条の許可申請手続きもサポートしてもらえるため、売却プロセスをスムーズに進めやすいこともメリットです。

ただし、農協に仲介を依頼する場合、売却が成立した際に仲介手数料が発生します。

また、買い手は農業従事者に限定されるため、そもそも地域に買い手がいなければ、あっせんが長期化するか、買い手が見つからないまま終わる可能性が高いです。

そのため、農地を手間や費用をかけることなくスピーディーに売却したいなら、後述するように農地専門の不動産会社に相談することをおすすめします。

以下の記事では、農地を売却する際の農協の役割について解説しています。

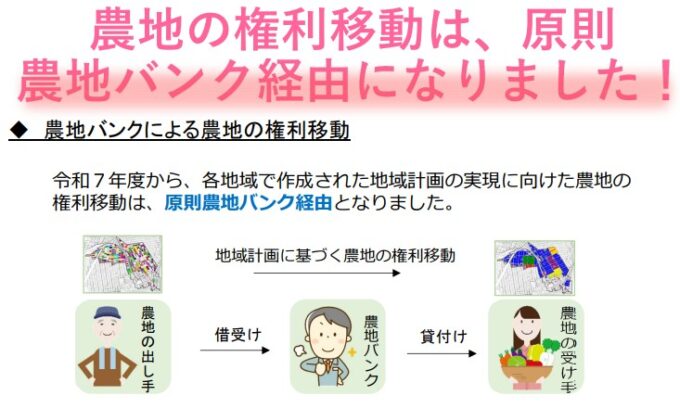

農地バンク(農地中間管理機構)に借り手を探してもらう

ご自身で耕作や管理ができない農地について、「農地中間管理機構(農地バンク)」で借り手を探してもらい有効活用する方法もあります。

引用元:農地中間管理機構リーフレット

都道府県に一つ設置されている「農地中間管理機構(農地バンク)」は、農地の貸し手と借り手の間に入ってマッチングをサポートする公的機関です。

農地バンクに登録し、借り手が見つかれば賃料収入を得られる上に、農地の管理も任せられ、遊休農地化や耕作放棄地化を防げることも大きなメリットです。

ただし、農地バンクに登録しても農地が借り手のニーズに合わなければ、借り手が見つかるとは限りません。

また、賃料の額は借り手の意向が優先される傾向にあり、貸し手側の希望する賃料設定が難しい側面があります。

貸し付け期間は原則10年以上と長期になるため、近い将来農地を利用または売却したい方には適していません。

農業法人に貸す

地域の農業法人や集落営農組織など、大規模な農業経営を目指す担い手に直接農地を貸し付けることも一つの方法です。

企業や法人は効率的な経営のために農地を必要としており、借り手による管理と安定した賃料収入が期待できます。

なお、農業法人などに貸す場合、農地法または農業経営基盤強化促進法に基づく手続きが必要です。

特に農地法に基づいて賃貸借契約を結ぶと、契約期間が満了しても、原則として契約が自動更新される「法定更新」の仕組みがあり、一度貸してしまうと、返してほしいタイミングで農地が確実に戻ってくる保証はない点に注意しましょう。

市民農園として貸し出す

都市住民などの一般利用者を対象に、小面積に区画割りして農地を貸し出す「市民農園」を開設する方法です。

この方法を利用すれば、プロの農業従事者でなくとも、趣味で畑を楽しみたい人たちに農地を使ってもらえます。

一口に市民農園といっても、根拠法や開設場所、誰が管理するかによって以下の3つの方式に分かれます。

| 開設方式 | 特徴・主な要件 | 許可・申請の要否 |

|---|---|---|

| 「特定農地貸付法」による方式 | ・10アール未満の農地を、複数の者を対象に貸付ける方式。 ・貸付期間は5年を超えない。 ・営利を目的としない農作物の栽培。・利用者側が作物選択や栽培方法を決め、管理を行う。 | ・農地法第3条の許可(権利移動)を受けないで貸付け可能。 |

| 農園利用方式 | ・特定の法令に基づく貸付けをせず、経営者(開設者)が自ら運営・管理し、利用者に農作業体験などを提供する方式。 ・管理は開設者側が行う。 | ・農地法の貸借許可の適用を受けない。 |

| 「市民農園整備促進法」による方式 | ・開設場所は市街化区域または都道府県・市町村が指定する「市民農園区域」に限定。 ・農地のほか「農機具収納施設」「休憩施設」「トイレ」など市民農園施設の整備が必要。 | ・認定を受けることで、権利移動や転用の許可が不要、市民農園施設の開発許可が不要になる。 |

市民農園を開設すれば、賃料収入を得ながら地域貢献もできるでしょう。

ただし、農園利用方式以外は開設に農業委員会の承認もしくは申請が必要です。

農園の区画分けや利用者の募集、休憩所の設置などを行う場合には、農地転用許可などの煩雑な行政手続きが別途発生します。

また、借り手の需要がない所ではそもそも成り立たないので、市民が気軽にアクセスできない立地では難しいでしょう。

相続前なら相続放棄する

今後も農地を所有・管理する意思が全くなく、手放したいと考えている場合、農地の取得原因となる相続が発生する「前」であれば、相続放棄という選択肢もあります。

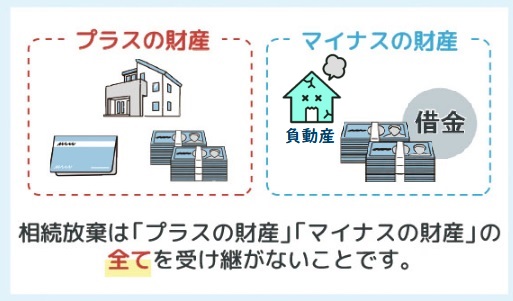

相続放棄は、亡くなった方(被相続人)のプラス・マイナスの財産すべてについて、相続権を放棄する手続きです。

相続放棄は、亡くなった方(被相続人)のプラス・マイナスの財産すべてについて、相続権を放棄する手続きです。

ただし、農地のように管理に困る財産だけを選んで放棄することはできず、預貯金や自宅など、受け継ぎたいプラスの財産もすべて手放すことになります。

また、相続放棄が家庭裁判所に受理されても、「次に相続する人」が管理を始めるか、相続財産清算人が選任されるまでの間は、あなたが引き続き農地の管理責任(保存義務)を負い続けなければなりません。

農地が荒れて近隣に損害を与えた場合、賠償責任を問われる可能性があるため、リスクを回避するには適切に管理を行うことが求められます。

そのため、「今後も農地を自分で活用する予定がない」のなら、相続放棄するよりもいったん農地を相続してから売却することをおすすめします。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、農地や山林などの田舎の土地を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

司法書士とも連携して相続から売却まで一貫してサポートいたしますので、農地の相続放棄を検討されている方はお気軽にご相談ください。

>>【農地の相続・売却まで一貫サポート!】無料の相談・査定はこちら

農地を相続放棄すべきか迷った方は、以下の記事で判断基準を解説しているので参考にしてください。

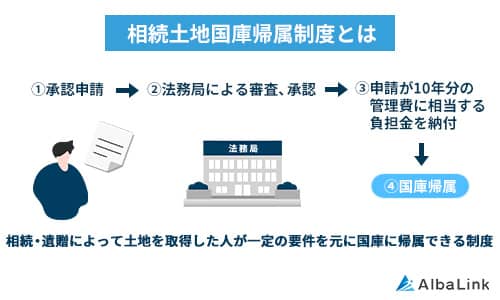

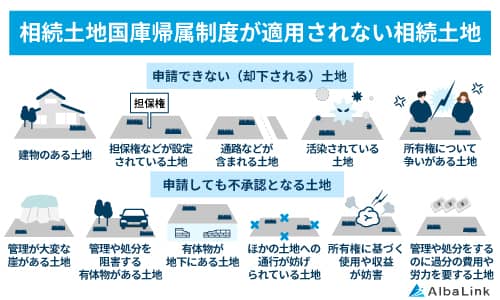

相続土地国庫帰属制度を利用する

相続土地国庫帰属制度を利用することも検討しましょう。

2023年4月に開始された新しい制度で、相続や遺贈で取得した不要な土地について、一定の要件と負担金をクリアすれば、国に所有権を帰属させられる(引き取ってもらえる)ものです。

2023年4月に開始された新しい制度で、相続や遺贈で取得した不要な土地について、一定の要件と負担金をクリアすれば、国に所有権を帰属させられる(引き取ってもらえる)ものです。

農地もこの制度の対象です。

この制度の適用要件は非常に厳しく、建物がある土地や境界が明らかでない土地などは却下されます。

審査を受けるためには、土地一筆あたり14,000円の手数料を納める必要がありますが、審査の結果「国庫帰属不承認」となっても、手数料は返還されません。

審査を受けるためには、土地一筆あたり14,000円の手数料を納める必要がありますが、審査の結果「国庫帰属不承認」となっても、手数料は返還されません。

また、承認された場合に、原則20万円の負担金(10年分の標準的な管理費相当額)が必要ですが、市街化区域内の農地や農用地区域内の農地など、管理に費用がかかる土地については、面積に応じた高額な負担金を支払う可能性もあります。

相続土地国庫帰属制度の詳細は、以下の記事で解説しているので参考にしてください。

太陽光発電用地などで活用する

農地を売却できない場合、農地以外に転用して、太陽光発電設備などで活用することも一つの手です。

例えば、農地の上に支柱を立ててパネルを設置し、その下で農作物を耕作する「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」であれば、農業を続けながら収益を得ることも可能です。

例えば、農地の上に支柱を立ててパネルを設置し、その下で農作物を耕作する「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」であれば、農業を続けながら収益を得ることも可能です。

ただし、先述したように、優良農地では転用許可を得ることが困難です。

許可を得られたとしても、地目が農地から雑種地などに変わることで固定資産税が上がるリスクがあります(土地の評価額が上がるため)。

なお、以前は資材置き場への転用が多くみられましたが、資材置き場への転用を装って、すぐに太陽光発電設備が設置されるといった不正が散見されたため、近年は転用後の管理が厳格化しています。

計画通りに利用しているか詳細な報告を求められるなど、転用計画の確実性や必要性が厳格に審査されるようになったため、単なる処分目的での転用は困難になっているのが実情です。

なお、農地の固定資産税が優遇されるケースについては、以下の記事で解説しています。

不動産有料引取り業者に引き取ってもらう

上記のような行政手続きや費用負担、リスクを負いたくない場合、売却を諦め、不動産有料引取り業者に引き取りを依頼する最終手段があります。

有料引取りサービスとは、土地の所有者が費用を支払うことで、利活用が難しい不動産の所有権を業者に引き取ってもらうものです。

農地のほか山林やバブル期の別荘地、以前原野商法で購入した土地を手放したい場合などに重宝されています。

ただし「手放すためにお金を払う」ため、あなたの手元に売却益は残りません。

また、比較的新しい業態のため法整備が追い付いておらず、一部に悪徳業者がいることも事実です。

中には不当に高額な処分費用を請求したり、引き取ったまま登記せず放置する(または計画倒産する)といった悪質な事例もあり、国土交通省も注意を呼びかけています。

放置された農地が原因で周囲に何らかの被害を及ぼせば、元の所有者に責任が及ぶこともあるので、依頼する際には、業者が宅建業免許を取得しているか、引き取った農地の明確な活用方法を示せるかを確認し、信頼できる業者を選んでください。

参照元:国土交通省「不動産取引に係る新たなサービス形態について」

以下の記事では、悪徳業者の見分け方と騙されないためのポイントを解説しているので、参考にしてください。

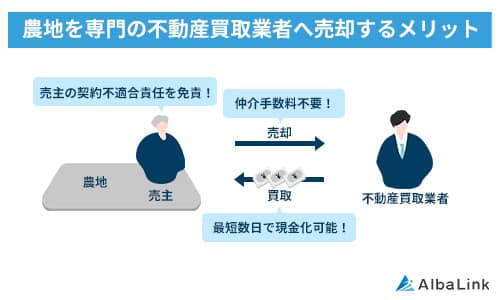

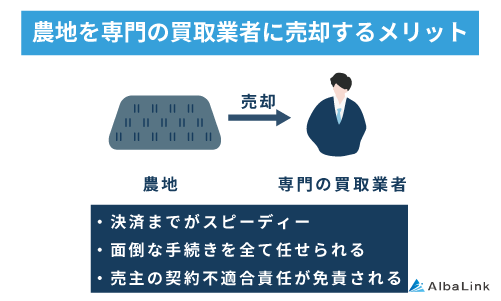

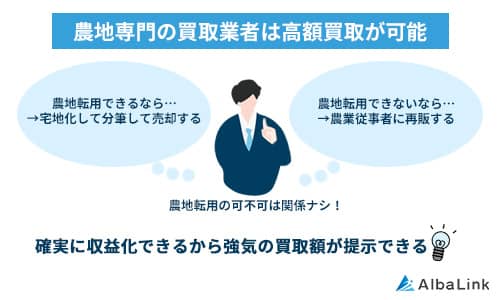

農地専門の買取業者に買い取ってもらう

いらない農地を確実かつ迅速に手放したいのであれば、農地専門の買取業者に売却することを検討しましょう。

不動産買取とは、売主の不動産を業者が直接買い取る不動産取引形態です。

買取業者は後の活用方法まで見越して不動産を査定し、不動産投資家などへ再販して収益を上げられるため、一般の個人には売れない田舎の土地や農地でも買い取れるのです。

また、専門の買取業者は一般の不動産会社では対応できない行政手続きにも対応しているため、売主は複雑な手続きに煩わされることなく農地を手放せます。

また、仲介で一般の買主に農地を売却する場合、売主が契約不適合責任※を問われるリスクもありますが、物件を不動産のプロが直接買い取る買取では、売主の契約不適合責任が免責になる点もメリットです。

また、仲介で一般の買主に農地を売却する場合、売主が契約不適合責任※を問われるリスクもありますが、物件を不動産のプロが直接買い取る買取では、売主の契約不適合責任が免責になる点もメリットです。

売買された不動産などが、契約で定められた種類や品質、数量に適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任のこと。

例えば、土壌汚染や地中埋没物、水利の不備、法令上の利用制限といった後のトラブルにつながる要素も、不動産のプロなら容易に見抜けるので、売主に責任を問う必要はないということです。

農業委員会の手続きや、法的な問題によって農地を手放せずにいる方は、専門の不動産業者に相談してみましょう。

以下の記事では契約不適合責任の基本を解説しているので、こちらも参考にしてください。

農地が売れない時はアルバリンクにご相談ください

農地が売れずにお困りでしたら、訳あり物件の買取を専門とする弊社AlbaLink(アルバリンク)にご相談ください。

弊社には一般的な不動産会社では「売れない」と断られてしまう、流通しにくい土地の買取実績が豊富にあります。

年間問い合わせ数14,000件以上・年間買取件数1,500件以上の豊富な事例に基づいた不動産の再販・活用ノウハウがあるため、売れにくい農地の処分のお手伝いが可能です。

具体的には、行政書士や司法書士などの専門家とも連携し、農地法に関する専門知識を持つ担当者が、以下のようにあなたの農地の売却をサポートいたします。

具体的には、行政書士や司法書士などの専門家とも連携し、農地法に関する専門知識を持つ担当者が、以下のようにあなたの農地の売却をサポートいたします。

- 農地転用が可能かを行政に確認する

- 農業委員会の手続きを代行する

弊社は誠実かつ迅速な対応によりお客様からも高い評価をいただいており、実際に弊社で物件を買い取らせていただいたお客様からは、「悩みの種だった田舎の土地を処分できて、肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

また、弊社は不動産買取業者としては数少ない上場企業として、高い社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して農地を売却したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

弊社AlbaLink(アルバリンク)についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

農地の売却時にかかる費用と税金

農地を売却する際は、一般的な不動産売買でかかる費用に加えて、農地法に関連する特別な費用や税金が発生します。

特に農地転用を伴う場合は、専門家への依頼費用が多額になりがちです。

売却前にこれらの費用と、利用できる税金の特例を把握し、手元に残る金額をシミュレーションしておきましょう。

農地転用の許可・届出にかかる費用

農地を宅地などに転用して売却する場合、転用許可(農地法第4条または第5条)を得るために、以下の費用が発生します。

| 費用の種類 | 概要 | 費用目安 |

|---|---|---|

| 申請書類取得費用 | 申請に必要な公図や謄本、各種証明書などの取得にかかる費用 | 実費 |

| 許可・届出の行政書士費用 | 許可申請書類の作成・提出を依頼する場合の費用 | 10万円~50万円程度 |

| 測量・地目変更の土地家屋調査士費用 | 境界を確定するための測量や、農地から宅地などへ地目変更登記を依頼する費用 | 数十万円~数百万円 (土地の状況や面積によって大きく変動) |

農地転用の手続きは、膨大な書類を作成しなければならず、時間と労力を要するため、行政書士に手続きを代行依頼することが一般的です。

また、境界が不明確な農地は売却後のトラブルの原因となるため、測量費用を削減するのは適切ではありません。

法律の縛りが多い農地の売却には、各方面の専門家のサポートが不可欠です。

もし、農地の売却に際して余計な費用を負担したくない場合は、専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)にご相談ください。

弊社では農地の買取に当たって農地転用の手続きや、権利移転にともなう測量にも対応しているので、売主様は手続き費用をご負担いただく必要がありません。

手続き費用を抑えて農地を手放したい方は、一度弊社までお問い合わせください。

>>【農地転用・売却手続きの費用が不要!】無料の相談・査定はこちら

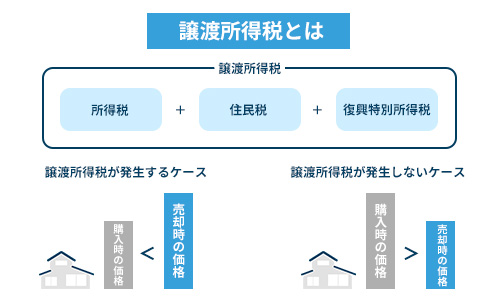

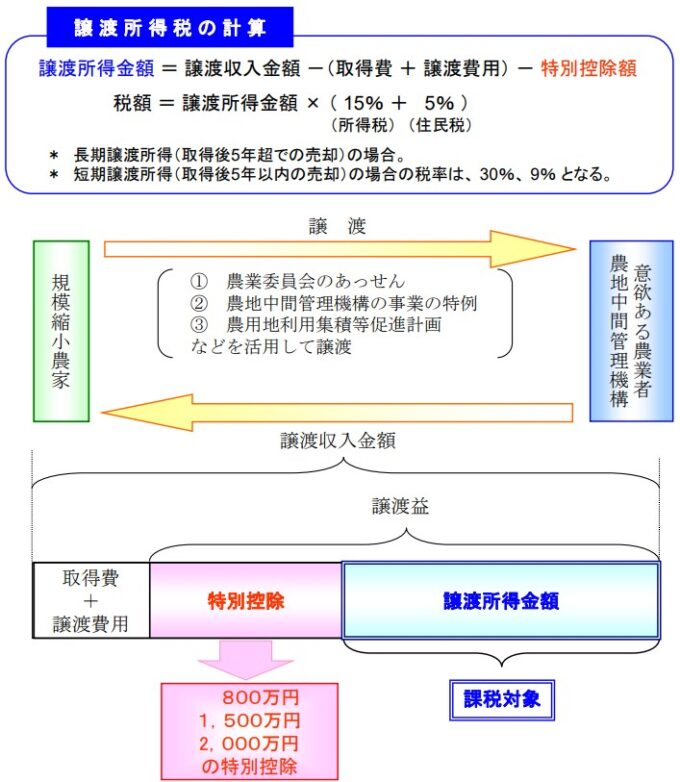

譲渡所得税

農地を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して課されるのが譲渡所得税(所得税・住民税)です。

譲渡所得と税額は以下のように算出します。

譲渡所得と税額は以下のように算出します。

※1 取得費とは

土地や建物、株式などの資産を取得するためにかかった費用の総額のこと。

(例:物件の購入代金、建築代金、取得時の仲介手数料、取得時の税金、改良費など)

※2 譲渡費用とは

土地や建物などの資産を売却するためにかかった費用のこと。

(例:売却時の仲介手数料、測量費、印紙税、売却のためのリフォーム・解体費用など)

税率は、所有期間によって以下のように異なります。

- 長期譲渡所得:所有期間5年超の場合、税率は約20%

- 短期譲渡所得:所有期間5年以下の場合、税率は約39%

なお、農地を取得したときの書類が見つからない場合など、取得費(購入時の経費)が不明の場合は「売却金額の5%相当額」を概算取得費として計上します。

譲渡所得税は高額になることも多いため、売却前に税理士に相談し、納税額を把握・シミュレーションしておきましょう。

以下の記事では、土地の売却時にかかる税金の一覧と、譲渡所得税を節税できる特例について解説しているので、参考にしてください。

農地譲渡に使える特例と要件

特定の要件を満たす農地の売却の場合、譲渡所得から一定額を控除できる特例を利用することで、節税が可能です(農地の譲渡にかかる特例措置)。

800万円控除

農業委員会のあっせんなどにより、農用地区域内の農地を地域の農業者に売却した場合に利用できる。

1,500万円控除

農地中間管理機構(農地バンク)に農地を売却した場合などに利用できる。

2,000万円控除

地域計画の特例に基いて、農地中間管理機構(農地バンク)に農地を売却した場合に利用できる。

参照元:農林水産省「農地の譲渡に係る特例措置について知りたい」

特に農用地区域内の優良農地を売却する場合、上記の特例が役に立ちます。

ただし、これらの特例は、売却した農地が農地法上の優良農地であることや、特定の買い手(地域の農業者、農地バンクなど)に売却することが要件です。

一般の不動産会社を通じて宅地転用前提で売却した場合は適用できない点を理解しましょう。

参照元:農林水産省「農地の譲渡に係る特例措置について知りたい」

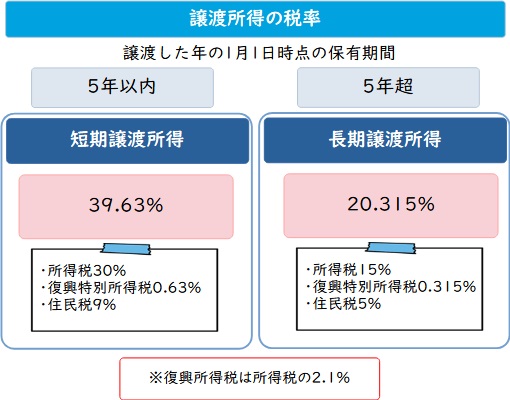

登録免許税

農地を売却し、買主へ所有権を移転する際には、買主が法務局に所有権移転登記を申請しますが、その際に登録免許税が発生します。

登録免許税は、不動産、会社、人の資格などに関する登記や登録、免許、許可などを受ける際に国に納める税金(国税)です。

売主と買主が連帯して納税する義務がありますが(登録免許税法第3条)、実際の売買契約では買主が負担することが一般的です。

登録免許税は以下のいずれかの方法で、不動産の所在地を管轄する法務局へ支払います。

- 現金納付

- 印紙納付(税額が3万円以下の場合)

- 電子納付(オンライン登記の場合)

税額は、固定資産税評価額に一定の税率をかけて計算され、不動産売買の場合の税率は1,000分の20(2026年3月31日までは1,000分の15)です。

例えば、農地の売買価格が300万円の場合、登録免許税額は4.5万円です(軽減税率を適用)。

印紙税

農地の売買契約書などの課税文書を作成する際には印紙税が発生します。

印紙税は、経済取引などに関連して作成される特定の文書(課税文書)に対して課税される税金(国税)です。

文書1枚ごとに印紙を貼って納付する必要があり、不動産売買契約の場合は売主・買主双方の契約書に貼付して納付し、契約上も費用を折半することが一般的です。

貼付する収入印紙の額は売買金額に応じて、以下のように定められています。

2027年3月31日までは右の軽減税率が適用されます。

例えば農地の売却金額が300万円の場合、印紙税額は売主・買主それぞれ1,000円ずつです。

仲介手数料

農協や一般の不動産会社に仲介を依頼して買い手を探してもらった場合、売買契約が成立した際の成功報酬として発生するのが「仲介手数料」です。

宅建業法により、仲介手数料の上限額は売買金額に応じて以下のように定められています。

| 不動産の売買価格 | 仲介手数料の上限額(速算式) |

|---|---|

| 200万円以下 | 売買価格 × 5% + 消費税 |

| 200万円超~400万円以下 | 売買価格 × 4% + 2万円+ 消費税 |

| 400万円超 | 売買価格 × 3% + 6万円+ 消費税 |

参照元:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」

例えば、売買金額が1,000万円の場合、仲介手数料の上限額は「1,000万円×3%+6万円」で36万円+消費税です。

なお、農地専門の買取業者に直接買い取ってもらう「買取」形式の場合は、仲介ではないため、仲介手数料は一切かかりません。

仲介手数料の負担を避けたい場合は、買取業者への売却を検討しましょう。

専門の買取業者であるAlbaLink(アルバリンク)では全国の農地の買取に対応しております。

農地の売却にかかる諸費用を節約したい方は、弊社までお気軽にご相談ください。

>>【仲介手数料なしで農地を売却!】無料の買取査定を依頼する

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

農地を売る前に押さえておくべき5つの注意点

農地の売却には法律や行政手続きが複雑に絡み合うため、手続きを誤ると売買契約が無効になったり、違法行為として罰則を受けたりするリスクがあります。

スムーズかつ合法的に農地を売却するために、以下の5つのポイントを必ず押さえておきましょう。

農地かどうかは地目でなく現況で判断される

あなたが売却しようとしている土地が「農地」としての制限を受けるかどうかは、登記簿に記載された地目ではなく、現況で判断されます。

たとえば、登記上の地目が「宅地」や「雑種地」「原野」であっても、作物が植えられた状態であれば、農地法上は「農地」として扱われます。

農業委員会への許可・届出の要否は、実際の土地の状況を見て判断されるため、そこに耕作している実態があれば、農地法第3条や第5条に基づく許可が必要です。

正しい手続きを踏まないと売買契約自体が無効になるリスクがあるため、登記上の地目と現況が異なる農地を売却する際は、行政手続きの要否について、必ず農業委員会に現況を伝えて判断を仰いでください。

許可が下りるまでには時間がかかる

農地の売却に必要な農地法第3条または第5条の許可申請は、すぐに結果が出るものではありません。

農業委員会は月に一度開催される総会で許可の可否を審議するのが一般的なため、申請から許可が下りるまでに最低でも1〜2カ月程度の時間がかかります。

特に転用許可(第5条)の場合は、審査が厳格なため、書類の不備などの差し戻しがあればさらに時間がかかってしまいます。

もし買い手が農地の取得を急いでいる場合、時間のかかる行政手続きが原因で、契約が破談になりかねません。

売却スケジュールを立てる際は、この許可取得にかかる時間を考慮に入れましょう。

もし、農地をできる限り早く売却したい場合は、弊社AlbaLink(アルバリンク)へご相談ください。

弊社では行政書士などの専門家と連携しているので、手続きを迅速に完了できます。

さらに弊社が買主となるため、農地の所有者様は売却活動を行う必要もありません。

農地の売却をお急ぎの方は以下からお問い合わせください。

>>【農地転用手続きも迅速対応!】無料の相談・査定はこちらまで

農地転用にどれくらいの期間が必要かは、以下の記事で解説しています。

無許可売買・無許可転用は原状回復などの罰則を受ける

農地法の許可を受けずに農地を売買・転用をした場合、「工事の中止」や「原状回復」の命令、刑事罰を受けることになります。

原状回復命令とは、転用した土地を再び農地に戻すよう命じられることです。

当然、費用は違反者の負担です。

さらに、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられる場合があります。

相続で取得した農地を「空き地だから」と安易に判断し、許可なく利用したり売却したりすると、大きなリスクを負うことになります。

もし、申請が必要なことを知らなかった場合や、違反行為と知らずに行ってしまった場合、手続きの手順を誤り意図せず違反してしまった場合には、正直に農業委員会に申出て事後処理の指示を仰いでください。

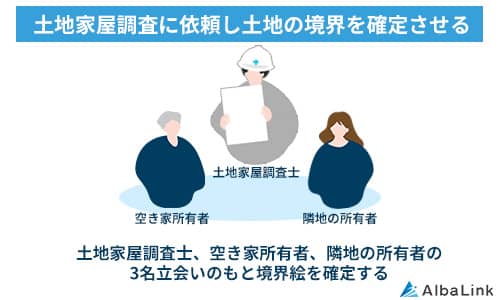

境界が曖昧な場合は確定させる

相続などで取得した古い農地は、隣接する土地との境界線が曖昧なケースも少なくありません。

しかし、農地を売却する際は、売買の対象となる土地の範囲を明確にする必要があります。

境界が確定していない場合、売却後に隣人との間で土地の所有権や利用範囲に関するトラブルに発展するリスクがあるためです。

境界が確定していない場合、売却後に隣人との間で土地の所有権や利用範囲に関するトラブルに発展するリスクがあるためです。

また、金融機関は境界が未確定の土地への融資に消極的なため、買い手が住宅ローン利用できない可能性があります。

円滑な売却と将来的なトラブル防止のため、売却前には必ず土地家屋調査士に依頼し、隣地所有者の立ち合いのもと、境界確定測量を実施しましょう。

境界確定測量の費用は40万円前後が相場ですが、農地の形状や立会人の数などによっても費用は異なり、官有地との境界確定には100万円前後を覚悟する必要があります。

相続した農地を売却するには相続登記が必要

相続によって取得した農地を売却するためには、先にあなたの名義へ所有権を移転する「相続登記(名義変更)」が必須です。

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことです。

不動産を売却できるのは、原則として登記上の所有者のみのため、この登記が完了していなければ、法律上、農地の所有者として売買契約を進められません。

不動産を売却できるのは、原則として登記上の所有者のみのため、この登記が完了していなければ、法律上、農地の所有者として売買契約を進められません。

加えて、2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を取得した相続人は取得を知った日から3年以内に登記申請が必要となり、正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料(罰金)が科される恐れがあります。

そのため、早急に売却する予定がなくても相続登記の手続きは必要です。

農地を売却する予定がある方は、義務化の期限に関わらず速やかに相続登記を完了させましょう。

相続登記の手続きは大変煩雑なため、司法書士に依頼することが一般的です。

なお、専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)は司法書士と提携しているので、相続登記~売却まで一貫してサポートが可能です。

農地売却のために相続登記が必要な方は、弊社までお気軽にご相談ください。

>>【相続登記~農地売却までサポート!】無料の相談・査定はこちら

土地の相続登記から売却までの手続きの流れは、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

まとめ

国の食料生産を支える農地は、農地法によって売買や転用が厳しく制限されています。

法的・制度的制約に加えて農業人口の減少・高齢化も加わり、不要になった農地が売れなくなっているのが現状です。

農地を売却するには、農業従事者への売却(農地法第3条)や宅地などへの転用(農地法第5条)といった複雑な手続きをクリアしなければなりません。

また、無許可での売買や転用は、原状回復命令や罰則を受けるリスクがあります。

売却が難しい農地を確実に手放したいのであれば、農地法の手続きに精通し、流通しにくい不動産の買取実績が豊富な専門の買取業者への相談が最も確実な解決策です。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、売れにくい農地の買取実績が豊富な専門業者です。

お客様の農地の状況を法的に正確に調査し、複雑な行政手続きをサポートしながら農地の問題を解決に導きす。

農地の売却に少しでも不安や疑問がある方は、弊社までお気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら